Jacopo Belli - 25 giugno 2025

Itaipu Binacional: l’effetto costruttivo della diplomazia dell’acqua

* L’immagine di copertina di questo paper è stata presa dal sito Visit Paraguay, consultabile al seguente link: https://www.visitparaguay.net/articles/itaipu-dam.html

Introduzione

In un’epoca in cui la scarsità idrica è sempre più intrecciata a tensioni geopolitiche, la diplomazia dell’acqua emerge come una delle forme più cruciali di cooperazione internazionale. Si tratta della capacità degli Stati di negoziare, condividere e gestire risorse idriche transfrontaliere in modo pacifico e sostenibile. Non solo in termini pratici, ma come strumento dinamico di politica estera, orientato alla gestione condivisa di risorse vitali per l’uomo e l’ambiente.

Le acque transfrontaliere sono di grande importanza a livello globale. Circa 313 fiumi e laghi e 468 falde acquifere sono condivisi da due o più Paesi e un totale di 153 Stati membri delle Nazioni Unite dipendono da acque che scorrono da o verso un altro Paese. I fiumi transfrontalieri rappresentano da soli il 60% dei flussi di acqua dolce del mondo e i bacini fluviali e lacustri ospitano più di tre miliardi di persone.[1] La costruzione di una diplomazia dell’acqua risulta quindi non solo un fattore rilevante per una fruttuosa cooperazione internazionale, ma anche una necessità per la sicurezza degli stati i quali, condividendo le risorse idriche, si trovano a dover affrontare una questione di sicurezza nazionale nevralgica, ossia la sicurezza idrica.

La sicurezza idrica è la capacità di una popolazione di salvaguardare l'accesso sostenibile a quantità adeguate e qualità accettabile di acqua per sostenere i mezzi di sussistenza, il benessere umano e lo sviluppo socioeconomico, per garantire la protezione dall'inquinamento idrico e dai disastri legati all'acqua e per preservare gli ecosistemi in un clima di pace e stabilità politica.[2]

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[1]UN-Water(2024, Ottobre 1): Progress on Transboundary Water Cooperation. [https://www.unwater.org/publications/progress-transboundary-water-cooperation-2024-update]

[2]UN-Water (2022, Settembre 8). Water Security and the Global Water Agenda. [https://www.unwater.org/publications/water-security-and-global-water-agenda]

[3]Acta de Iguaçu (1966, Giugno 22). [https://www.itaipu.gov.br/sites/default/files/af_df/ataiguacu.pdf]

[4]Tratado de Itaipu (1973, Aprile 24) [https://www.itaipu.gov.br/sites/default/files/u13/tratadoitaipu.pdf]

[5]Barthelmess, E. (2016) As relações Brasil-Argentina no aniversário da Declaração do Iguaçu., Cadernos de Politica Exterior, v. 3m p. 27-43.

[6]Kondlatsch, R. (2023, Gennaio 12). Itaipu reaches 2.9 billion MWh generated since 1984. ITAIPU BINACIONAL | Integration that generates energy and development. [https://itaipu.energy/news/itaipu-reaches-2-9-billion-mwh-generated-since-1984]

[7]Mann, R. (2023, Luglio 7). Itaipu hydropower plant achieves highest production in five years in the first half of the year - The Rio Times. The Rio Times. https://www.riotimesonline.com/brazil-news/brazil/business-brazil/itaipu-hydropower-plant-achieves-highest-production-in-five-years-in-the-first-half-of-the-year]

[8]Turismo Itaipu. (2024, Agosto 6). Curiosidades - Turismo Itaipu. [https://turismoitaipu.com.br/a-usina-itaipu/curiosidades/]

[9]Tratado entre la Republica del Paraguay y la Republica Federativa del Brasil para el aprovechamiento hidroeletrico de los recursos hidraulicos del Rio Parana, pertenecientes en condominio a los dos paises, desde e inclusive el salto del guaira o salto grande de sete quedas hasta la boca del rio Yguazu. [https://www.itaipu.gov.br/sites/default/files/af_df/TRATADOlb.pdf]

[10]Savarese M. (2025, Aprile 1) Brazil’s government admits to spying on Paraguay during Bolsonaro’s presidency, AP news.

[11]Itaipu Binacional (2023) Royalties. [https://www.itaipu.gov.br/en/energy/royalties]

[12]Itaipu Binacional (2023) Environment: Forest and BiodiversityConservation. [https://www.itaipu.gov.br/en/environment/forest-and-biodiversity-conservation]

[13]Global Water Partnership (2020) Transboundary Water Cooperation and Nexus Governance. [https://www.gwp.org/en/GWP-South-America/]

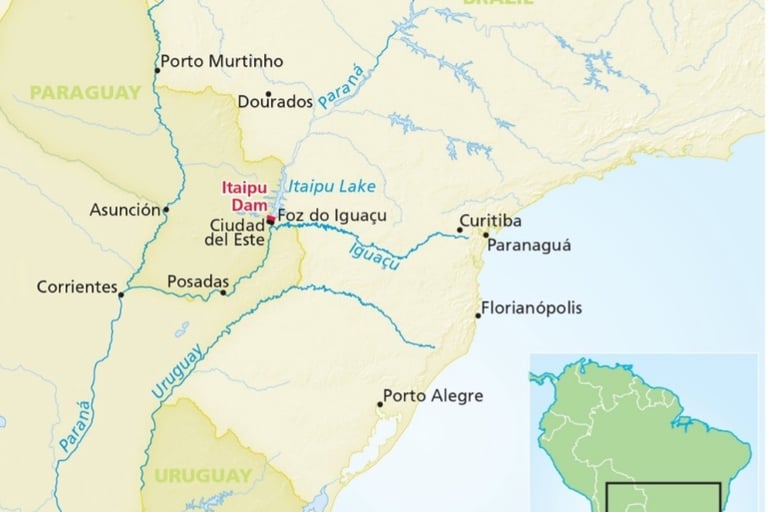

Figura 1. Geolocalizzazione della centrale idroelettrica di Itaipu.

La Centrale idroelettrica di Itaipu

Le potenzialità di una cooperazione tra Stati che abbia come base un rapporto diplomatico connesso all’acqua permette ad essi un rapporto di reciproca fiducia su un bene primario sostanziale, le cui potenzialità possono evolversi anche nei diversi utilizzi che da questa risorsa possono scaturire.

La centrale idroelettrica di Itaipu è un esempio rilevante per la diplomazia dell’acqua, in quanto racchiude in sé delle novità di concetto legate alle potenzialità di collaborazione tra stati, coinvolgendo fattori fondanti propri di uno Stato, come la sovranità, il territorio e l’indipendenza, come strutturali elementi di cooperazione.

La genesi della Centrale idroelettrica di Itaipu risale agli anni Sessanta, quando Brasile e Paraguay iniziarono ad esplorare congiuntamente il potenziale energetico del fiume Paranà. Il primo passo si compì con l’“Acta de Iguaçu” (Iguaçu Act) firmato il 22 luglio 1966 dai Ministri degli Esteri Juracy Magalhães (Brasile) e Raùl Sapena Pastor (Paraguay), con l’obiettivo di studiare la fattibilità di un progetto idroelettrico che sfruttasse a pieno le acque comuni del Paranà fino alle cascate di Iguaçu.[3]

Entrambi i paesi avevano mostrato reciproco interesse a sviluppare, in proprio, le risorse idriche del tratto di confine sul fiume Paranà. La cooperazione maturò solo a seguito di intense attività diplomatiche e di negoziati che si protrassero durante il 1969 ed il 1970. Il 26 aprile del 1973 i due governi firmarono il “Tratado de Itaipu” a Brasilia, che entrò in vigore il 13 agosto del medesimo anno. Il testo delineava i principi di una gestione binazionale, prevedeva la suddivisione paritaria della capacità di generazione e stabiliva l’obbligo, per il Paraguay, di vendere l’energia in eccesso al Brasile fino al 2023.[4] Durante le fasi iniziali, Buenos Aires sollevò obiezioni al progetto, temendo che il Brasile potesse pregiudicare i propri piani di utilizzo del bacino del Paranà. Queste controversie sfociarono in un accordo trilaterale firmato il 19 ottobre 1979 (Acordo Tripartite Itaipu-Corpus), che definì i livelli massimi e minimi di deflusso, risolvendo il contenzioso e ponendo le basi per un’integrazione regionale più larga.[5]

Malgrado ciò, l’Argentina non entrò mai formalmente nella proprietà né nella gestione di Itaipu: rimase così esclusa dalla governance diretta della diga, benché fosse stata coinvolta nelle sue decisioni sui livelli idrici e sugli impatti transfrontalieri.

Per comprendere al meglio i dettagli della cooperazione e l’importanza di tale infrastruttura basti pensare che dal 1984 ad oggi la centrale idroelettrica di Itaipu ha generato oltre 2,9 miliardi di MWh, posizionandosi storicamente tra i più grandi produttori mondiali di energia idroelettrica, secondo calcoli stimati sino al 2022.[6] Al netto di questo primato va rilevato che nell’anno 2023 vi è stato un aumento di circa il 35% della produzione di energia occorso nella prima metà dell’anno. Tra gennaio e giugno 2023 infatti la centrale di Itaipu ha generato un totale di 40,651,877 MWh, superando i 30,111,313 MWh prodotti nel periodo corrispondente del 2022.

Per rendere i numeri più pratici, le prestazioni dell’impianto hanno permesso di ottenere una quantità di energia nei primi sei mesi, in grado di coprire di circa 2.9 volte il fabbisogno energetico annuale dell’intero stato del Paraguay.[7]

In generale, per comprendere il valore strategico dell’opera nel 2022 Itaipu ha fornito circa l’8,6% del fabbisogno energetico del Brasile e l’86,3% di quello del Paraguay. Alla costruzione dell’opera hanno partecipato circa 40'000 lavoratori di Brasile e Paraguay, utilizzando una quantità di ferro e acciaio utile alla costruzione di circa 380 Torri Eiffel. La diga trattiene un lago di circa 1.350 km², più grande dell’area urbana della città di San Paolo. Inoltre, all’interno dell’area dove si sviluppa la centrale idroelettrica si è compiuta l’azione di rimboschimento più grande al mondo di alberi autoctoni nella zona cuscinetto del bacino. Nell’area dell’infrastruttura è attualmente in corso un ampio programma di tutela della flora e della fauna autoctone. Grazie alle attività di riforestazione e conservazione ambientale, numerose specie trovano in questo territorio un habitat protetto, favorevole alla loro sopravvivenza e ripopolamento.[8]

Figura 2. Insegna e logo di Itaipu Binacional.

Itaipu Binazionale

La grande importanza specifica di questa complessa operazione diplomatica è data dal fatto che essa oltre a costituire un gigantesco impegno tecnico, ha comportato un’originale e virtuosa conseguenza teorica nella gestione della diplomazia dell’acqua. Infatti, per la conduzione delle risorse derivanti da questa rilevante iniziativa è stato introdotto uno dei concetti più innovativi di collaborazione tra paesi, cioè il concetto della Binazionalità.

La diga sorge esattamente sul confine, con il versante sinistro, sul lato brasiliano, a Foz de Iguaçu ed il versante destro, sul lato paraguaiano, a Hernandarias. Di fatto il suolo, la riserva idrica e le infrastrutture associate come strade di servizio, stazioni di telecontrollo e ispezioni sono soggetti ad una sovranità condivisa: nessuno dei due Stati può esercitare unilateralmente funzioni di polizia, tassazione o gestione ambientale sull’area senza consultare e ottenere il consenso dell’altro Stato. Itaipu Binacional è di fatto un’entità giuridica di diritto internazionale, creata dal trattato del 26 aprile del 1973. La sua struttura di governance prevede: due Consigli di amministrazione, uno per paese, con membri nominati dalle rispettive presidenze; un Consiglio di Sorveglianza composto da dodici membri, sei per ogni nazione più un rappresentante dei Ministeri degli Affari Esteri di ciascun paese. Le decisioni strategiche richiedono l’approvazione di entrambe le Altas Partes Contratantes, garantendo così parità di potere su questioni finanziarie, tecniche e di pianificazione.

Dal punto di vista del diritto internazionale, Itaipu rappresenta un’eccezione, limitando il tradizionale ius imperii dei due Stati. Entrambi, infatti, cedono parzialmente la loro sovranità su un bene naturale ed infrastrutturale di rispettiva importanza strategica. Alcuni giuristi considerano questa architettura giuridica un esempio avanzato di “sovranità multilaterale funzionale”, dove la cooperazione supera l’autonomia statale in favore dell’efficienza energetica e della stabilità geopolitica. In pratica, si traduce in una piattaforma di negoziazione continua per la revisione di clausole e la risoluzione di controversie attraverso un Comitato di Conciliazione e Arbitrato.[9]

Le relazioni internazionali hanno sempre una duplice dimensione, in cui diplomazia e intelligence rappresentano due lati della stessa medaglia, chiamate a bilanciarsi reciprocamente tra cooperazione e tutela strategica degli interessi nazionali. Nel 2025 la fiducia reciproca sull’infrastruttura ha subito un duro colpo a causa della crisi avvenuta il 1° aprile 2025 in quanto il Paraguay ha richiamato il suo ambasciatore dal Brasile e sospeso le negoziazioni su Itaipu dopo la rivelazione che, nel 2022, agenti dell’intelligence brasiliana avevano spiato funzionari paraguaiani in merito alle negoziazioni tariffarie della diga. L’operazione di spionaggio avvenuta tra il 2019 ed il 2022 sotto l’amministrazione Bolsonaro, aveva l’obiettivo di acquisire dettagli sui costi di produzione sulle strategie di vendita dell’energia paraguaiana. Ciò ha provocato, come detto, la sospensione temporanea delle trattative dimostrando la fragilità della fiducia reciproca nella gestione condivisa ed evidenziando la necessità di meccanismi di trasparenza e controllo più stringenti.[10] Dopo questo scandalo, le negoziazioni si trovano in una fase delicata, con entrambi i Paesi alla ricerca di chiarimenti reciproci, mentre la diplomazia è chiamata a svolgere un ruolo cruciale.

Figura 3. Vista dall'alto della centrale idroelettrica di Itaipu.

https://nautica.com.br/vem-ai-o-foz-internacional-boat-show-em-novembro-no-lago-de-itaipu/

Un modello oltre i confini

L’esperienza di Itaipu dimostra che la diplomazia dell’acqua può diventare una leva concreta per uno sviluppo multilivello, capace di coniugare interessi economici, ambientali e geopolitici. Oltre a produrre oltre 13 miliardi di dollari in royalties e contribuire in modo determinante ai fabbisogni energetici di Brasile e Paraguay, la diga ha stimolato lo sviluppo sociale nelle aree di confine, dando vita al turismo e ad un’economia connessa alla centrale stessa oltre ad aver promosso la conservazione di corridoi forestali che rappresentano oggi un patrimonio ecologico condiviso.[11][12]

Il modello binazionale si distingue per la sua capacità di adattarsi nel tempo, prevedendo momenti di revisione strategica e strumenti di risoluzione delle controversie che mantengano viva la cooperazione. Il protocollo di gestione ha ampliato l’uso della risorsa idrica a nuove funzioni come il turismo ecologico, la pesca e l’irrigazione intelligente, promuovendo un approccio integrato al territorio.

Non sorprende, dunque che l’architettura giuridica e istituzionale di Itaipu venga citata come riferimento dalle Nazioni Unite e da organizzazioni globali come il Global Water Partnership per la gestione sostenibile di altri bacini transfrontalieri, dal Nilo al Mekong.[13]La lezione che emerge dall’esperienza binazionale di Itaipu è ambiziosa: essa si configura come una piattaforma di innovazione geopolitica, dove la diplomazia dell’acqua diventa motore di cooperazione, capace di contrastare la tradizionale logica realista della geopolitica. Qui, la condivisione di una risorsa indispensabile si trasforma in un’occasione di dialogo e fiducia tra popoli e Stati. Un modello certamente replicabile (vi sono vari esempi al riguardo), a patto che si basi su trasparenza, equilibrio e una visione congiunta e condivisa.