La bancarotta idrica iraniana

Pietro Secchi - 21 settembre 2025

Introduzione

Mentre l’attenzione internazionale è da tempo concentrata sul programma nucleare iraniano, un’altra crisi – meno appariscente ma potenzialmente più devastante – si sta consumando all’interno dei confini della Repubblica Islamica: quella idrica. Non si tratta più di una minaccia futura o marginale, bensì di una delle sfide più gravi e sottovalutate del presente, capace di produrre ripercussioni socio-economiche e geopolitiche che travalicano i confini nazionali.

L’Iran, storicamente in grado di adattarsi a un ambiente arido e ostile grazie a ingegnose tecniche di gestione delle acque – dai qanat (o kariz), veri capolavori di ingegneria idraulica sotterranea, ai celebri mulini a vento – oggi si trova sull’orlo di quella che gli esperti definiscono “bancarotta idrica”: una condizione in cui i prelievi superano in maniera sistematica la capacità naturale delle risorse idriche di rigenerarsi.

Evidenze della crisi

I segni della crisi idrica in Iran sono ormai evidenti in tutto il Paese. Dai bacini semi-vuoti che circondano Teheran alle distese aride del Khuzestan, la scarsità d’acqua interessa ogni regione, minacciando insediamenti urbani, agricoltura e settori industriali ad alta intensità idrica.

Eclatante è il caso del fiume Zayanderud – il cui nome significa ‘colui che porta vita’ - ormai ridotto ad un alveo secco per gran parte dell’anno e privo di flusso permanente da decenni, che priva milioni di abitanti e attività agricole nella provincia di Isfahan. Non meno drammatica è la vicenda del lago Urmia, nel nord-ovest del Paese: un tempo sesto lago salato più grande del mondo, oggi quasi prosciugato da siccità ricorrenti, prelievi idrici intensivi e deviazioni di varia sorta. Ancora più a est, le paludi di Hamoun, un tempo habitat di una biodiversità unica, versano in uno stato di collasso ecologico, con interi ecosistemi e comunità ittiche scomparsi negli ultimi vent’anni.

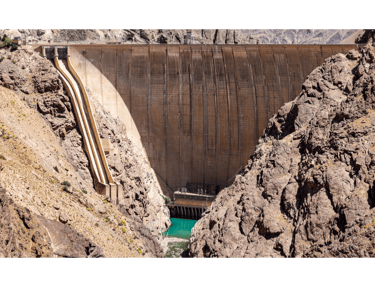

Il quadro complessivo è impietoso. Tra fiumi, laghi, bacini artificiali e falde sotterranee, l’Iran ha perso oltre 200 chilometri cubi di riserve idriche negli ultimi due decenni, pari a circa il 25–30% della dotazione storica del Paese. La maggior parte dei bacini collegati alle dighe trattiene oggi solo il 6–13% della capacità originaria, mentre molti serbatoi risultano completamente asciutti: infrastrutture spesso sottoutilizzate o mal gestite, incapaci di far fronte a una siccità così prolungata.

La crisi tocca ormai direttamente anche le grandi città, a cominciare da Teheran. Con quasi dieci milioni di abitanti, la capitale si avvicina al cosiddetto “giorno zero”: i bacini che la riforniscono trattengono appena il 20% della loro capacità, imponendo razionamenti straordinari, serbatoi temporanei e trasporto idrico su gomma. A fine luglio, il presidente Pezeshkian ha avvertito che senza un drastico contenimento dei consumi, l’acqua delle dighe potrebbe esaurirsi entro l’autunno; pochi giorni dopo, il governo ha dichiarato un giorno di chiusura nazionale per la scarsità di acqua ed elettricità, mentre le temperature nella capitale superavano i 40 gradi. In questo contesto, non mancano scenari estremi, come l’ipotesi di un trasferimento forzato della popolazione urbana, segno di come la crisi idrica sia ormai percepita come una minaccia diretta alla sicurezza del Paese.

Foto di AHMED JALIL

Cause

Le radici della crisi idrica in Iran non possono essere ricondotte a un singolo fattore: si tratta di un intreccio complesso di elementi naturali, demografici e politici che, sommati, hanno prodotto una situazione dalle conseguenze umanitarie potenzialmente catastrofiche.

Il Paese parte già in condizioni di svantaggio naturale: con una media annua di appena 250 millimetri di precipitazioni – meno di un terzo rispetto alla media globale – l’Iran rientra tra le nazioni più “stressate” dal punto di vista idrico. A questa vulnerabilità si somma la pressione demografica: negli ultimi cinquant’anni la popolazione si è raddoppiata, arrivando a 90 milioni di abitanti, concentrandosi soprattutto nelle congestionate aree metropolitane di Teheran, Mashhad e Isfahan. La rapida urbanizzazione ha generato criticità nella gestione e distribuzione delle risorse idriche, gravando su infrastrutture spesso obsolete o mal mantenute. Il cambiamento climatico aggrava ulteriormente la situazione: l’aumento delle temperature e la crescente variabilità delle precipitazioni intensificano l’evaporazione delle riserve superficiali e prolungano i periodi di siccità. Un dato emblematico: nel 2025, al culmine del quinto anno consecutivo di siccità, le precipitazioni annue sono scese a circa 150 millimetri, riducendo di oltre il 40% il margine di resilienza idrica rispetto alla media storica.

Tuttavia, limitarsi agli aspetti naturali e demografici offrirebbe una lettura parziale della crisi. La maggioranza degli esperti – iraniani e internazionali – individua infatti le radici principali nei modelli di consumo, con un ruolo dominante dell’agricoltura. Questo settore assorbe oltre il 90% delle risorse idriche disponibili pur contribuendo solo per il 10–15% al PIL nazionale. Alla scarsa efficienza si somma un forte condizionamento politico: le sanzioni hanno limitato l’accesso a tecnologie moderne di irrigazione, perpetuando pratiche obsolete e caratterizzate da enormi sprechi. Parallelamente, la strategia statale ha fatto dell’autosufficienza alimentare un pilastro della “economia di resistenza”, incentivando colture ad alta intensità idrica – come grano, pistacchi e canna da zucchero – spesso a basso valore aggiunto rispetto all’acqua impiegata. In questo quadro spicca anche l’influenza dei bonyad, potenti fondazioni para-statali legate alla Guida Suprema, che hanno promosso progetti agricoli di larga scala consumando ingenti quantità di acqua e consolidando un sistema di sprechi e privilegi.

Per sostenere questo modello produttivo, le autorità hanno puntato soprattutto su due strumenti: la costruzione di dighe e lo sfruttamento delle falde sotterranee. L’Iran è oggi tra i Paesi con il maggior numero di dighe costruite negli ultimi decenni, presentate come soluzioni moderne per riequilibrare la distribuzione idrica tra regioni. Tuttavia, i risultati si sono rivelati controversi: comunità sfollate, zone umide e laghi prosciugati, ecosistemi distrutti e acque contaminate. Come citato precedentemente, molti bacini artificiali restano ormai vuoti o semivuoti, alimentando lo scetticismo dell’opinione pubblica sulla loro reale utilità, mentre, talvolta, secondo quanto riportato, pratiche di corruzione e inefficienza gestionale avrebbero trasformato queste infrastrutture in strumenti clientelari più che in risposte concrete alla crisi. Il collasso più grave si è però consumato nel sottosuolo. L’espansione incontrollata dei pozzi – legali e illegali – ha abbassato le falde di circa 28 centimetri l’anno, portando oggi al sovra-sfruttamento idrico il 77% del territorio nazionale. Le conseguenze sono pesanti: salinizzazione dei terreni, subsidenza diffusa, danni irreversibili alle infrastrutture e maggiore vulnerabilità delle comunità rurali. A questo scenario interno si aggiunge una dimensione geopolitica: la gestione degli acquiferi trans-frontalieri. Finora la cooperazione con i Paesi confinanti ha evitato conflitti significativi, ma l’impoverimento delle riserve acquifere sotterranee rischia di accendere tensioni, soprattutto lungo il confine con l’Afghanistan, con potenziali ripercussioni sulla stabilità dell’intera regione.

Implicazioni interne sociopolitiche

La scarsità d’acqua in Iran non è più soltanto un problema ambientale: compromette la tenuta complessiva del Paese, influendo profondamente sulla stabilità sociale, economica e politica. In un contesto arido come quello iraniano, dove l’accesso all’acqua è condizione essenziale di sopravvivenza, la capacità dello Stato di governare le risorse idriche diventa un indicatore chiave della sua efficienza. L’incapacità di garantire questa risorsa vitale alimenta non solo un malcontento diffuso, ma mina progressivamente la credibilità delle istituzioni.

Le conseguenze economiche della crisi idrica si manifestano in maniera concreta e pervasiva. Le filiere agroalimentari – dal grano alla frutta e alla verdura – subiscono cali produttivi strutturali, con impatti immediati sulla sicurezza alimentare e, a cascata, sull’occupazione e sui redditi delle comunità rurali. In province strategiche come Khuzestan e Fars, la produttività agricola è scesa di circa il 18% negli ultimi anni, mentre circa un quarto degli agricoltori ha perso il lavoro, costringendo molte famiglie a migrare verso le città. Già nel 2014 Issa Kalantari, ex capo del Dipartimento dell’Ambiente, aveva avvertito che le risorse idriche destinate all’agricoltura sarebbero state insufficienti entro 15 anni se non fossero cambiati i modelli di consumo: oggi quella previsione si sta realizzando, minacciando non solo l’economia, ma la stessa coesione sociale del Paese.

Non sorprende quindi che le cosiddette “proteste idriche” siano diventate un fenomeno ricorrente. Dal Khuzestan a Isfahan, da Yazd al Sistan-Baluchistan, scioperi agricoli, blocchi stradali e manifestazioni hanno rivelato la crescente frattura tra popolazione e autorità. Ciò che inizialmente appariva come conflitti locali per la gestione dell’acqua si è ormai trasformato in contestazioni più ampie, coinvolgendo anche comunità urbane colpite da razionamenti, interruzioni dell’approvvigionamento e percezioni diffuse di ingiustizia. Particolarmente sensibili risultano aree come il Khuzestan, a maggioranza araba, e il Sistan-Baluchistan, abitato da comunità baluci già in tensione con il centro: qui la scarsità idrica rischia di intrecciarsi con rivendicazioni identitarie, trasformandosi in una potenziale faglia politica capace di amplificare le tensioni su scala nazionale.

La pressione generata dalla carenza idrica sta inoltre accelerando un flusso di migrazione interna senza precedenti. Molte comunità rurali, private delle fonti di sostentamento a causa di desertificazione e prosciugamento delle falde, sono costrette a trasferirsi verso le aree settentrionali o, come già accennato, le periferie urbane, trasformando le popolazioni in rifugiati climatici interni. Secondo alcune proiezioni, entro il 2050 milioni di iraniani potrebbero essere coinvolti in questi movimenti, con conseguenze dirompenti: sovraffollamento, crescente competizione per alloggi e servizi, marginalizzazione sociale e possibili nuovi conflitti locali.

Proposte

Affrontare la crisi idrica iraniana richiede un approccio che va ben oltre la logica emergenziale e la costruzione di nuove infrastrutture, orientandosi verso una trasformazione sistemica capace di integrare governance, economia, società ed ecologia. L’esperienza storica del Paese dimostra come la sopravvivenza in un ambiente arido sia stata resa possibile dall’ingegno tecnico e dalla cooperazione comunitaria. Oggi, tuttavia, la profondità della crisi impone un salto di qualità che ridefinisca in modo strutturale il rapporto tra società, politica e ambiente.

1. Un primo nodo cruciale è quello della governance. La gestione centralizzata e a tratti opaca delle risorse idriche ha alimentato inefficienze, distribuzione iniqua e sfiducia diffusa. Una riforma strutturale dovrebbe prevedere la creazione di autorità di bacino indipendenti, dotate di strumenti di monitoraggio trasparenti e di autonomia decisionale. I benefici sarebbero molteplici: riportare sotto controllo i prelievi illegali, garantire una pianificazione integrata a livello territoriale e, al contempo, ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. È evidente, però, che tali riforme incontrerebbero la resistenza dei bonyad e di altri attori che traggono vantaggio dall’attuale disordine; ma senza un riequilibrio istituzionale qualsiasi misura tecnica rischierebbe di rimanere inefficace.

2. Il settore agricolo costituisce la seconda priorità, non solo per il peso sproporzionato sul consumo idrico, ma anche per le implicazioni sociali e politiche che ne derivano. La diffusione di sistemi di irrigazione efficienti – a goccia o a nastro, già adottati con successo in Paesi aridi come Israele o Giordania – potrebbe ridurre sensibilmente gli sprechi, se accompagnata da programmi di formazione e accesso agevolato alle tecnologie. Ma questo passo, da solo, non basta. Più che perseguire l’irrealistico obiettivo dell’autosufficienza cerealicola, l’Iran dovrebbe adottare una nozione più flessibile di sicurezza alimentare: ridurre gradualmente le colture idrovore nei bacini più critici, incentivare varietà meno esigenti o coltivabili a secco, e ricorrere a importazioni mirate per i beni a maggiore impronta idrica. È una strategia già adottata in Paesi con condizioni climatiche analoghe, come l’Arabia Saudita, con effetti immediati di alleggerimento sulla pressione delle falde. Tuttavia, la riconversione agricola comporta rischi sociali significativi: potrebbe colpire comunità rurali già vulnerabili. Per questo ogni trasformazione dovrebbe essere accompagnata da pacchetti di incentivi, assicurazioni e programmi di sostegno al reddito, capaci di trasformare gli agricoltori da vittime a protagonisti della transizione.

3. Un ulteriore fronte riguarda la gestione della domanda. Da un lato, è necessaria una riforma graduale del sistema tariffario: le politiche di sussidi idrici ed energetici hanno per decenni incentivato sprechi e sovra-sfruttamento. L’introduzione di tariffe a blocchi crescenti – con costi contenuti per i consumi essenziali e più elevati per gli usi marginali – permetterebbe di riequilibrare la domanda e promuovere un utilizzo più responsabile. Dall’altro lato, occorre intervenire sul piano urbano e industriale: la riduzione delle perdite nelle reti idriche, oggi a livelli insostenibili, il potenziamento degli impianti di trattamento e il riuso delle acque reflue rappresentano misure in grado di liberare volumi preziosi e ridurre la pressione sulle falde sotterranee. Questi interventi, pur impegnativi sul piano tecnologico ed economico e limitati dalle sanzioni internazionali, sono essenziali per garantire una “valvola di sicurezza” in contesti urbani esposti al rischio del cosiddetto giorno zero.

4. Accanto alla dimensione economica e infrastrutturale, è indispensabile affrontare la questione ecologica. La crisi idrica iraniana non è soltanto quantitativa, ma anche qualitativa: desertificazione, salinizzazione e subsidenza stanno erodendo irreversibilmente il capitale naturale del Paese. Ripristinare ecosistemi degradati come il lago Urmia o le paludi di Hamoun significa non solo recuperare biodiversità, ma anche restituire mezzi di sussistenza e identità culturale alle comunità locali. In questa prospettiva, interventi come la ricarica artificiale delle falde (Managed Aquifer Recharge), il recupero delle zone umide e la protezione delle aree di ricarica naturale sono costosi e dai ritorni lenti, ma imprescindibili per ricostruire una resilienza ambientale oggi gravemente compromessa. La cooperazione internazionale, in particolare lo scambio di know-how e di tecnologie, potrebbe giocare un ruolo decisivo, purché il quadro geopolitico e il regime delle sanzioni lo permettano.

5. Infine, la dimensione geopolitica non può essere ignorata. L’Iran condivide bacini idrici strategici con Afghanistan, Iraq, Turchia e altri Paesi confinanti, e la mancanza di accordi strutturati per la gestione congiunta delle risorse rischia di trasformare la scarsità in fattore di conflitto. Strumenti come piattaforme multilaterali di scambio dati, progetti di gestione congiunta e infrastrutture idriche condivise potrebbero invece trasformare l’acqua da potenziale detonatore di instabilità a leva di resilienza regionale. In un Medio Oriente segnato da diffidenza e instabilità, la “diplomazia dell’acqua” potrebbe diventare non solo una necessità tecnica, ma anche un’opportunità strategica per ridefinire le relazioni regionali.

Conclusione

La crisi idrica iraniana è molto più di una sfida ambientale: essa tocca le fondamenta della sicurezza alimentare, della stabilità sociale e della coesione nazionale. Pur radicata in condizioni climatiche difficili, è il frutto di decenni di scelte economiche e gestionali che hanno oltrepassato i limiti di sostenibilità delle risorse naturali.

Eppure, l’acqua non è soltanto simbolo di fragilità, ma anche un possibile terreno di rinnovamento. Ripensare governance, agricoltura e infrastrutture, così come avviare una cooperazione regionale, non significa solo garantire la sopravvivenza delle risorse idriche, ma offrire al Paese l’opportunità di costruire un modello più resiliente ed equo.

In questo senso, il futuro dell’Iran dipenderà dalla capacità di trasformare l’attuale crisi in occasione di cambiamento: un banco di prova cruciale per dimostrare che, anche in uno scenario di scarsità crescente, l’acqua può tornare a essere fonte di vita e coesione piuttosto che motivo di conflitto e divisione.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bibliografia

• Climate Diplomacy. Water stress and political tensions in Iran. https://climate-diplomacy.org/case-studies/water-stress-and-political-tensions-iran

• Collins, G. Iran’s Looming Water Bankruptcy. Center for Energy Studies, James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, April 2017. https://www.bakerinstitute.org/sites/default/files/2017-04/import/CES-pub-IranWater-040317.pdf

• Haridy, S. Water Scarcity: A Catalyst for Iran's Mounting Domestic Challenges. Future for Advanced Research and Studies, September 2025. https://futureuae.com/en-US/Mainpage/Item/10416

• Hassaniyan, A. Iran’s water policy: Environmental injustice and peripheral marginalisation. Progress in Physical Geography: Earth and Environment, 2024, 48(3), 420–437. https://doi.org/10.1177/03091333241252523

• Hadei, M., & Hopke, K. P. Civilizational Drought: A Missing Category in the Understanding of Iran’s Water Crisis. Environmental Science & Technology, 2025, 59(27), 13529–13531. https://doi.org/10.1021/acs.est.5c07392

• Iran International. A Quarter of Iranian Farmers Unemployed in Last Seven Years. November 2022. https://www.iranintl.com/en/202211139676

• Lazard, O., & Adebahr, C. How the EU Can Help Iran Tackle Water Scarcity. Carnegie Europe, July 2022. https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Lazard_Adebahr_-_Iran_Water.pdf

• Lotfollahi, M. Iran’s triple crisis is reshaping daily life. Al Jazeera, August 2025. https://www.aljazeera.com/news/2025/8/10/irans-triple-crisis-is-reshaping-daily-life

• Madani, K. Water management in Iran: what is causing the looming crisis? Journal of Environmental Studies and Sciences, 2014. https://doi.org/10.1007/s13412-014-0182-z

• Mojtahedi, N. Iran’s water crisis is real but man-made, climatologist argues. Iran International, August 2025. https://www.iranintl.com/en/202508019099

• Novak, P. Iran’s Agricultural Crisis: A Looming Threat to Food Security and Rural Livelihoods. Iran News Update, May 2025. https://irannewsupdate.com/news/economy/irans-agricultural-crisis-a-looming-threat-to-food-security-and-rural-livelihoods

• Paddison, L. This city could run dry ‘within weeks’ as it grapples with an acute water crisis. CNN, July 2025. https://edition.cnn.com/2025/07/31/climate/tehran-iran-water-crisis-day-zero

• Rahimi, M., Jalali, M., Zolghadr-Asli, B., AghaKouchak, A., & Mirchi, A. Water Governance and Policymaking in Iran Over the Last Half-Century: Inefficiencies and Shortcomings. EGU General Assembly 2025, EGU25-1308. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-1308

• Reuters. Iranian president says country is on brink of dire water crisis. July 2025. https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/iranian-president-says-country-is-brink-dire-water-crisis-2025-07-31

• Sheikholeslami Kandelousi, N., & Syahkar, Z. Crisis Management of Water in Iran with a Futures Approach. SSRN, August 2024. https://ssrn.com/abstract=4929376

• Soltani, A., Pourshirazi, S., Torabi, B., Rahban, S., & Alimagham, S. Assessing climate change impacts on plant production and irrigation water demand at country level: analysis for Iran. Journal of Agriculture and Environment for International Development (JAEID), 2025, 119(1), 393–412. https://doi.org/10.36253/jaeid-16757

• Stimson Center. No Easy Solutions for Iran’s Water Shortages and Power Outages. March 2025. https://www.stimson.org/2025/no-easy-solutions-for-irans-water-shortages-and-power-outages

• Talebi, R. The Countdown to Iran’s Day Zero: A Crisis of Water, Not War. UnToldMag, April 2025. https://untoldmag.org/the-countdown-to-irans-day-zero-a-crisis-of-water-not-war

• Von Hein, S. Is Iran running out of water?. DW, June 2025. https://www.dw.com/en/is-iran-running-out-of-water/a-73548239

• Water Alternatives Films. Iran’s water crisis. 2016. https://www.water-alternatives.org/index.php/cwd/item/109-irancrisis

• Zargan, J., & Waez-Mousavi, S. M. The Effects of Water Crisis on Food Production in Iran. Ambient Science, 2016, 03(Sp2), 01–04. https://doi.org/10.21276/ambi.2016.03.sp2.ga01

Fig. 1: La diga di Amir Kabir nella catena montuosa dell'Alborz, nel nord dell'Iran https://edition.cnn.com/2025/07/31/climate/tehran-iran-water-crisis-day-zero

Fig. 2: L'Iran alle prese con la crisi idrica https://www.abc.net.au/news/2025-08-02/iran-and-middle-east-record-heat-drought-wildfires/105590076