Introduzione

Nella seconda metà del Ventesimo secolo si è accentuata l’attenzione per l'importanza dell'acqua non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale, economico e culturale. Si è passati in pochi decenni, da una cultura dell’acqua come risorsa vitale, cioè essenziale e insostituibile, risorsa quasi infinita perché rinnovabile, quindi bene comune di cui la comunità è responsabile nell’interesse generale, ad una cultura dell’acqua come risorsa “preziosa”, di grande valore di uso e di scambio, risorsa prevalentemente economica, quindi bene di cui ci si può appropriare a titolo privato (Ciervo, 2010). Inoltre, l'acqua non è più soltanto una risorsa locale, ma anche globale; le attività umane, in particolare il commercio, influenzano il ciclo idrico ben oltre i confini geografici. Tuttavia, i bilanci idrici socioeconomici tendono a concentrarsi esclusivamente sull’acqua presente in una specifica area geografica, ignorando i flussi che si muovono attraverso il commercio internazionale di beni. Questi ultimi sono prodotti attraverso risorse idriche, che vengono dette “virtuali”, in quanto non più presenti nel prodotto in sé, ma che sono state utilizzate nel processo produttivo. In questo senso, l’acqua valica i confini attraverso l’import e l’export di beni e servizi, un fenomeno noto come commercio di acqua virtuale: ogni Paese quando esporta beni, esporta indirettamente anche l’acqua utilizzata per produrli. Lo stesso vale per l’import (Selvatici, 2022).

Il concetto di acqua virtuale risale ai primi anni ‘90 ed è dovuto al geografo, Tony Allan, il quale per tutta la vita ha cercato di promuovere un approccio il più consapevole possibile alle risorse idriche. «Per produrre una tazza di caffè sono necessari 140 litri di acqua, tra produzione e trasporto», disse rivolgendosi ai suoi studenti della University of London. L’acqua virtuale è il volume di acqua dolce usata per produrre un certo prodotto, cioè la somma dell’acqua che è servita, lungo tutto il percorso produttivo, a produrre un bene alimentare, un bene di consumo o un servizio. Nel contesto del commercio di prodotti alimentari, è l’acqua dolce usata per far crescere le piante che poi verranno utilizzate nei cibi, ma anche utilizzata per nutrire gli animali. Si chiama virtuale perché l’acqua che è effettivamente contenuta in un bene, qualsiasi esso sia, non rappresenta tutta l’acqua che è servita per produrlo. Quindi l’acqua non è più presente nel bene in sé ma lo è in modo virtuale (Allan, 2011).

Ad esempio, l'acqua necessaria per le colture ammonta a 1000 - 3000 m³ per tonnellata di cereali raccolti. In altre parole, ci vogliono da 1-3 tonnellate di acqua per coltivare 1 kg di riso (FAO, 2024), ciò implica che esportare verso un paese tale quantità, si traduce in un equivalente export di acqua. Secondo il Water Footprint Network, nel periodo 1996-2005, il commercio globale di acqua virtuale ha raggiunto una media di 2.320 km³ all'anno. Paesi esportatori netti come il Brasile, gli Stati Uniti e l'Australia trasferiscono grandi quantità di acqua virtuale attraverso prodotti agricoli come mangimi, cereali e soia verso importatori netti come l’Unione Europea, il Giappone e la Cina, che dipendono fortemente da queste risorse. Tale fenomeno ha implicazioni significative per la gestione delle risorse idriche a livello globale, in quanto i paesi con abbondanza di acqua possono alleviare lo stress idrico delle nazioni con scarse risorse idriche attraverso il commercio di acqua virtuale. Dunque, questo approccio suggerisce che per rivedere l'equilibrio idrico mondiale, non si può semplicemente considerare la domanda e l'offerta di acqua come una risorsa fisica, ma bisogna considerare i flussi d’acqua nascosti nel commercio internazionale. Di conseguenza, i paesi che dipendono dall’importazione di beni idro-intensivi diventano vulnerabili alla disponibilità d’acqua nei paesi esportatori, mentre questi ultimi possono sfruttare tale dinamica per rafforzare la propria influenza geopolitica. In questo contesto, le politiche commerciali e ambientali devono necessariamente integrarsi per prevenire squilibri e potenziali tensioni legate all’accesso alle risorse idriche.

Il bilancio idrico socioeconomico: domanda e offerta d’acqua

La comprensione della dinamica di domanda e offerta idrica, ci agevola nel riconoscere il valore economico dell'acqua, sottolineando la sua importanza come risorsa limitata e preziosa. Per soddisfare la crescente domanda idrica ci sono tipicamente due approcci possibili: la “supply-side”, che consiste nel soddisfare la domanda con nuove risorse, o la “demand-side”, ovvero gestire la domanda di consumo per posticipare o evitare la necessità di sviluppare nuove risorse.

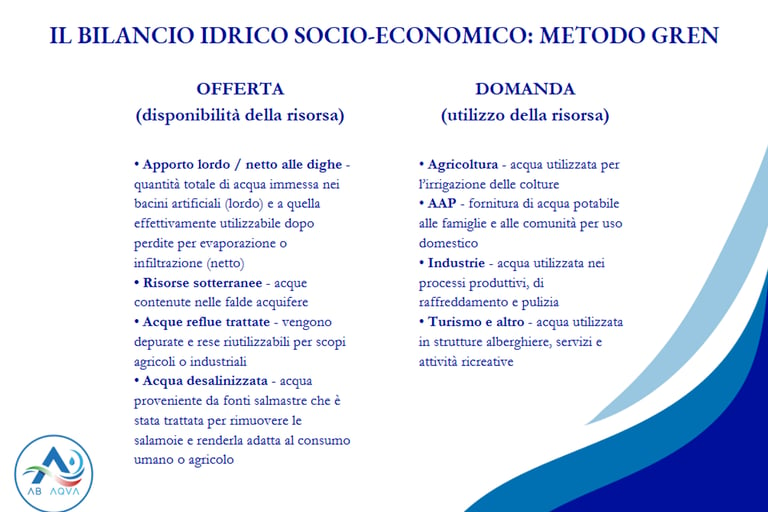

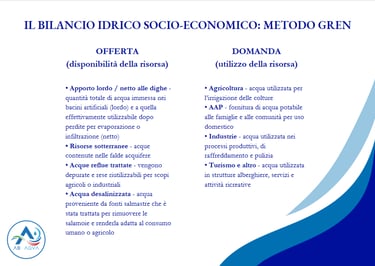

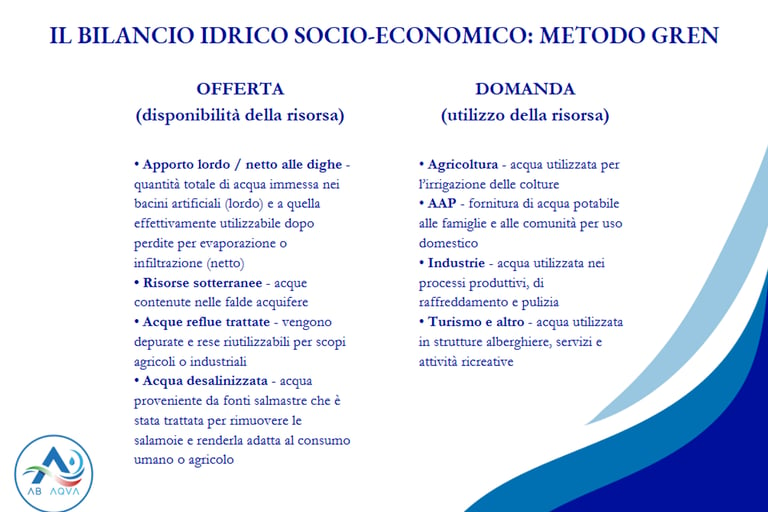

Comprendere il bilancio idrico può risultare complesso, poiché le risorse idriche sono varie e talvolta difficili da distinguere. Ad esempio, il team ARESET (Appui aux réformes dans le secteur de l'eau en Tunisie) dell’agenzia di cooperazione e sviluppo tedesca GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), che opera a Tunisi, propone un metodo per semplificare la comprensione dell’equilibrio idrico. Un esempio concreto di questa metodologia è il metodo GREN (Gestion des Ressources en Eau pour les Nuls), una vera e propria bilancia che illustra chiaramente i principali componenti della domanda e dell’offerta di acqua. Questo approccio, che si concentra sulla domanda, mira alla riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione dell’uso delle risorse disponibili.

La domanda di acqua si articola in quattro settori principali. Il primo è l'agricoltura, che utilizza l'acqua per l'irrigazione delle colture. Il secondo settore è rappresentato dalla fornitura di acqua potabile alle famiglie e alle comunità per uso domestico. Il terzo settore riguarda l'industria, dove l'acqua viene impiegata nei processi produttivi, per il raffreddamento e nelle operazioni di pulizia. Infine, il turismo e altri servizi consumano acqua per il funzionamento di strutture alberghiere, attività ricreative e servizi correlati. In termini di consumo globale, si stima che il 70% dell'acqua consumata sulla Terra sia destinato all'uso agricolo, il 20% all'industria e il 10% agli usi domestici.

Questo evidenzia come l'agricoltura rappresenti di gran lunga il settore con il maggiore impatto sulla domanda idrica. Infatti, l'efficienza nell'uso dell'acqua in agricoltura, come accennato, è vitale per garantire la produttività delle colture e la sostenibilità delle risorse idriche.

In ogni modo la domanda d’acqua in futuro sarà soggetta a diversi cambiamenti e dunque vi saranno nuovi fattori che la influenzeranno, ad esempio, si pensi al rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale e alla sua crescente diffusione nel consumo di massa. Un recente studio condotto dall'Università della California ha rivelato che per alimentare intelligenze artificiali come ChatGPT-3, sono necessari circa 500 millilitri d'acqua ogni 10-50 risposte fornite agli utenti. Per il modello successivo, questa quantità è ancora maggiore.

L’offerta idrica, che riguarda la disponibilità di acqua per diversi utilizzi, si basa su diverse fonti principali. Una delle più significative è l’acqua sotterranea, che rappresenta la principale risorsa dolce. Essa si trova nei pori e nelle fessure delle rocce sotterranee, formando falde acquifere che possono essere sfruttate per l’approvvigionamento idrico umano, agricolo e industriale. Sebbene la sua importanza sia spesso sottovalutata, soprattutto per il fatto che non è visibile come i fiumi, i laghi o le dighe, l’acqua sotterranea svolge un ruolo cruciale nell'assicurare la disponibilità idrica durante periodi di siccità o in aree con risorse superficiali limitate o inquinate. La gestione sostenibile di questa risorsa è essenziale per garantire un approvvigionamento continuo e affidabile. Tuttavia, l’estrazione eccessiva può portare al progressivo abbassamento dei livelli delle falde, con conseguenti problemi come il cedimento del terreno e la riduzione della qualità dell’acqua. È dunque fondamentale monitorare e regolare l’uso delle acque sotterranee per preservarle nel lungo periodo.

Un altro componente dell’offerta idrica è il flusso netto d’acqua, che rappresenta l’afflusso d’acqua dai fiumi e dalle acquifere, al netto dei deflussi e dei cambiamenti nelle riserve. Le variazioni interannuali delle riserve si riferiscono alla quantità di acqua immagazzinata in serbatoi naturali come neve, ghiaccio, laghi, acquiferi e umidità del suolo. Un ulteriore elemento importante è il deflusso, che corrisponde alla precipitazione annuale al netto dell’evaporazione. Tuttavia, a causa del riciclo naturale dell’acqua, misurare empiricamente il deflusso è complesso, e viene generalmente stimato attraverso dati climatologici e modelli di simulazione.

Un’altra risorsa dell’offerta idrica è rappresentata dalle acque reflue trattate. Dopo essere state depurate, queste possono essere riutilizzate in ambito agricolo o industriale, contribuendo a ridurre la pressione sulle risorse idriche fresche. Tuttavia, l’utilizzo di acque reflue trattate richiede tecnologie avanzate per garantire che l’acqua sia priva di contaminanti e sicura per l’impiego.

Infine, l’acqua desalinizzata sta assumendo un ruolo sempre più significativo, soprattutto nelle regioni costiere e aride. Questo processo, che rimuove i sali e altri minerali dall’acqua di mare per renderla potabile, è una soluzione sempre più utilizzata per contrastare la scarsità d’acqua. Gli impianti di desalinizzazione, sebbene richiedano investimenti energetici e infrastrutturali significativi, offrono una risorsa sostenibile a lungo termine, trasformando l’acqua salina in una fonte utilizzabile per consumo umano e agricolo. Ad esempio Israele è un caso emblematico di gestione delle risorse idriche. Israele ha sviluppato un modello di gestione basato sull’espansione dell’offerta idrica, investendo massicciamente nella desalinizzazione, tanto da risultare in surplus idrico. Tuttavia, la strategia di espansione dell’offerta idrica attraverso la desalinizzazione è stata recentemente utilizzata come strumento geopolitico: il controllo sulle risorse idriche nei territori palestinesi è una leva strategica per influenzare i rapporti di potere nella regione.

Dunque, l'importanza di un bilancio idrico accurato e strategico non può essere sottovalutata, poiché una gestione inefficace delle risorse idriche può portare a dipendenze critiche, instabilità economica e tensioni geopolitiche. Un bilancio idrico ben calibrato, che integri sia la gestione dell'offerta che il controllo della domanda, è quindi essenziale per garantire un accesso equo e sostenibile all'acqua, prevenendo squilibri che potrebbero sfociare in tensioni regionali o in conflitti

Bilanci idrici nazionali e commercio internazionale: il ruolo dell’acqua virtuale

Il consumo di acqua è cresciuto due volte più velocemente della popolazione nell’ultimo secolo, è dunque necessario alzare lo sguardo al di sopra delle dinamiche stagionali per sottolineare l’importanza della globalizzazione delle risorse idriche attraverso il commercio internazionale, soprattutto nel caso dei prodotti agro-alimentari; come detto, in media l’agricoltura consuma circa il 70% delle risorse idriche globali. Inoltre, questa percentuale non è uniforme all’interno dei diversi continenti, in alcune aree questa arriva al 90%. Ogni anno vengono commercializzati miliardi di prodotti agricoli in tutto il mondo, ciò significa che, sebbene il commercio tra due paesi possa essere equilibrato in termini economici, un paese può effettivamente esportare le proprie acque se vende colture o in generale beni che richiedono un’irrigazione intensa e importa prodotti che non richiedono tale impegno (CORDIS, 2020). Tale flusso è quello che definisce il commercio internazionale di acqua virtuale e rappresenta una metrica idonea ad analizzare aspetti ambientali legati al commercio mondiale di prodotti e alla gestione nazionale ed internazionale d’acqua. Un esempio concreto dell'importanza del commercio di acqua virtuale è la California, uno degli stati americani con maggiore produzione agricola nonostante soffra di ricorrenti siccità. Ogni anno esporta migliaia di tonnellate di mandorle, un prodotto altamente idro-intensivo, contribuendo indirettamente all’esaurimento delle sue risorse idriche locali. D’altro canto, l'Arabia Saudita, paese leader nell’esportazione cerealicola ha ridotto drasticamente la produzione di grano per risparmiare acqua e ora dipende fortemente dalle importazioni di acqua virtuale sotto forma di alimenti. Questo dimostra come i bilanci idrici nazionali possano essere ottimizzati attraverso il commercio internazionale, ma anche come ciò possa generare vulnerabilità strategiche

Infatti, una delle principali sfide da intraprendere nell’ottica della preservazione delle risorse idriche dolci è quella di bilanciare la domanda e l'offerta di acqua attraverso il commercio, garantendo nel contempo la conservazione delle risorse idriche su più livelli, cioè locale, nazionale e internazionale, quindi globale, motivo per cui non è possibile ignorare i flussi idrici provenienti dalle importazioni e dalle esportazioni. In questo senso, comprendere l’export e l’import di acqua virtuale tra paesi e riconsiderarli nel bilancio idrico, ci consente di valutare in quale misura la crescita economica di un paese dipende dall’uso delle risorse idriche.

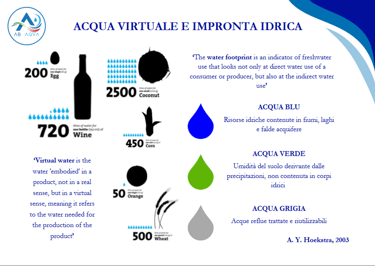

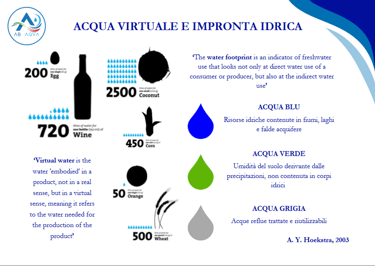

Ogni volta che pensiamo all’acqua, tendiamo a considerarla come un bene visibile e tangibile, il che è vero, ma parzialmente. La realtà è che gran parte dell'acqua è invisibile ai nostri occhi. Per comprendere appieno l’impatto dell’acqua virtuale, è essenziale un altro concetto: l’impronta idrica. Questa rappresenta la quantità di acqua utilizzata per produrre beni e servizi e può essere misurata per un singolo processo, prodotto, o ancora, per un’intera organizzazione o una regione geografica (Hoekstra & Mekonnen, 2012). Dunque, ogni prodotto ha un’impronta idrica. L’impronta idrica è un indicatore che computa i volumi d'acqua necessari a produrre beni e servizi e considera non solo da dove proviene la risorsa, ma soprattutto classifica l’acqua in modo qualitativo (Mekonnen & Gerbens-Leenes, 2020).

L’acqua viene così classificata e suddivisa in tre macro-componenti, che sono l’acqua blu, verde e grigia, necessarie per la produzione di qualsiasi bene o servizio.

L’acqua presente nei fiumi e nei laghi e in generale l’acqua che può essere prelevata da una falda, o da un corpo idrico costituisce l’acqua blu. L'acqua blu consiste nei corpi d'acqua superficiali e negli acquiferi sotterranei. Pertanto, l'impronta idrica blu tiene conto del consumo di acqua superficiale e sotterranea di un certo bacino.

L'acqua verde è l'acqua piovana contenuta nelle piante e nel suolo come umidità, senza diventare parte di alcun corpo idrico superficiale o sotterraneo (Schyns et al., 2015). Pertanto, l'impronta idrica verde si concentra sull'uso dell'acqua piovana, specificamente sul flusso di evapotraspirazione del suolo utilizzato in agricoltura e nelle produzioni forestali – in questo senso è importante comprendere il valore dell'agricoltura a pioggia in termini di impatto sulle risorse idriche blu. Fino al 2020, i dati relativi al prelievo di acqua in agricoltura non includevano l'uso diretto dell'acqua piovana nell'agricoltura pluviale, sebbene si produca più cibo dall'uso diretto dell'acqua piovana che dall'uso dell'acqua di irrigazione. Tuttavia, computare la quantità di acqua piovana, o più in generale, di acqua verde, non è affatto semplice. Inoltre, l’alterazione deiimodellu di precipitazione e la siccità del terreno hanno reso la questione ancor più ardua, in quanto se il terreno è molto arido, il meccanismo di evapotraspirazione è altresì alterato e gran parte della risorsa idrica risulta sprecata, in quanto mal assorbita dal terreno.

L’acqua grigia è invece una componente di diluizione, più precisamente il valore utile a riportare dell'acqua inquinata ad acqua potabile e rappresenta dunque la quantità di acqua dolce necessaria per diluire il carico di inquinanti. (Mekonnen & Hoekstra, 2015).

Riassumendo, gli usi dell’impronta idrica ed i vantaggi associati all’utilizzo di questa componente sono molteplici, ad esempio l’impronta idrica rappresenta uno strumento per rendere più efficace la gestione delle risorse idriche, potrebbe essere un mezzo per responsabilizzare il consumatore ed altresì può essere uno strumento utile a promuovere l’equità nell’utilizzo delle risorse dal livello locale a quello globale.

La considerazione di queste componenti e la loro integrazione nei bilanci idrici risulterebbe fondamentale, poiché consentirebbe una valutazione più accurata delle risorse disponibili e degli impatti ambientali legati al loro utilizzo. Questo approccio favorirebbe l'adozione di misure efficaci per mitigarne gli effetti, includendo il monitoraggio del prelievo idrico nelle regioni di origine, la valutazione delle sue conseguenze ambientali e la promozione di pratiche agricole sostenibili volte a ridurre l’impronta idrica dei prodotti destinati al commercio (UNESCO, 2024).

Inoltre, il commercio di acqua virtuale riveste una rilevanza strategica non solo sotto il profilo economico, ma soprattutto geopolitico, poiché incide sulla sicurezza alimentare e sulla stabilità socio-economica delle comunità. Infatti, la definizione di metriche adeguate per mitigare gli impatti di questo commercio e garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche richiede un approccio idrostrategico basato sulla cooperazione internazionale. In questo contesto, il coordinamento tra governi, organizzazioni internazionali, settore privato e società civile diventa cruciale per prevenire tensioni legate all’accesso e alla distribuzione dell’acqua. È necessaria una maggiore trasparenza e responsabilità nella governance dell’acqua, insieme al coinvolgimento attivo delle comunità locali nelle decisioni riguardanti l’allocazione e l’utilizzo delle risorse idriche. Solo attraverso un impegno collettivo e una governance integrata sarà possibile bilanciare gli interessi economici e ambientali, garantendo una gestione equa e sostenibile dell’acqua.

Tutto ciò contribuirebbe a definire un valore strategico delle risorse idriche che ne rifletta la reale importanza, promuovendo meccanismi di pricing che ne incentivino l’uso responsabile e riducano il rischio di conflitti idrici su scala globale (Ansink, 2010). Attribuire un prezzo equo alle risorse idriche attraverso i concetti di acqua virtuale e impronta idrica è essenziale per rifletterne il reale valore economico, ambientale e strategico. L’assenza di una tariffazione adeguata ha portato a un consumo inefficiente e spesso eccessivo della risorsa, alimentando sprechi e disuguaglianze nell’accesso. L’acqua, pur essendo una risorsa vitale, è spesso percepita come un bene illimitato o privo di costi, un’illusione amplificata dal fatto che il suo commercio avviene in forma “nascosta” attraverso beni e prodotti esportati e importati.

L’internalizzazione del problema della mancata consapevolezza del valore dell’acqua richiede un cambiamento di prospettiva, in cui il prezzo diventi uno strumento chiaro e universalmente comprensibile per segnalare scarsità e incentivare un uso più efficiente. Un sistema di pricing ben calibrato, basato su criteri di sostenibilità e sulla reale impronta idrica dei beni scambiati, potrebbe indurre produttori e consumatori a scelte più responsabili, premiando pratiche agricole e industriali meno idro-intensive. Inoltre, stabilire un valore economico dell’acqua virtuale aiuterebbe i governi a integrare la gestione idrica nelle politiche commerciali, evitando il depauperamento delle risorse in aree vulnerabili e promuovendo una distribuzione più equa della risorsa su scala globale. La determinazione di un prezzo equo e trasparente favorirebbe anche una maggiore cooperazione internazionale, stimolando accordi tra paesi esportatori e importatori di acqua virtuale e rafforzando la governance globale delle risorse idriche, attualmente eterogenea e frammentata

Conclusioni

L'approccio proposto da Allan per analizzare il flusso di acqua virtuale nel commercio internazionale apre la strada a una prospettiva innovativa nel contesto della gestione delle risorse. Individuando i flussi di acqua virtualmente incorporati nei beni commercializzati, questo concetto mette in luce come certi Stati, carenti di risorse idriche, possano compensare le proprie mancanze attraverso importazioni di prodotti che richiedono una considerevole quantità d'acqua per la loro produzione. Inoltre, questa prospettiva sottolinea l'incongruenza di situazioni in cui Stati fortemente deficitari di acqua esportano prodotti ad alto consumo idrico. Ad esempio, nell’ambito agro alimentare, ne va di conseguenza che preferire cibi meno elaborati, o a km 0, a livello micro, può aiutare a ridurre il consumo di acqua, proprio per la ridotta complessità del processo produttivo, mentre a livello macro, può aiutare gli stati a mantenere il più che delicato equilibrio idrico. Il concetto di commercio di acqua virtuale diventa così uno strumento flessibile e adattabile per gestire in modo più efficiente le variazioni del fabbisogno idrico, senza scatenare le tensioni politiche che spesso accompagnano la distribuzione delle risorse tra Stati che condividono lo stesso bacino idrografico.

Tuttavia, il concetto di commercio di acqua virtuale, introdotto da Allan, ha suscitato un ampio dibattito, con numerose critiche da parte della comunità scientifica e degli attivisti ambientali. Sebbene il commercio di acqua virtuale possa essere utile per valutare l'interdipendenza tra i paesi riguardo alle risorse idriche, non viene spesso adeguatamente considerato l'effettivo utilizzo della risorsa, in particolare da parte di coloro che ne dispongono in abbondanza. In molte regioni dove l'acqua è scarsa, i grandi attori economici tendono a concentrarsi solo sulla domanda crescente di acqua, favorendo un approccio "supply-side" che non affronta le problematiche legate alla sostenibilità delle risorse. Il commercio internazionale, in questo contesto, non considera come queste risorse vengano sfruttate in modo disomogeneo. Lo scopo principale del commercio internazionale e dell’imprenditoria è infatti aumentare il reddito, piuttosto che ridurre la domanda di fattori produttivi scarsi come l’acqua. Di conseguenza, un cambiamento di prospettiva, se non adeguatamente incentivato e sostenuto, potrebbe portare a risultati limitati, soprattutto quando i benefici netti delle politiche ambientali rimangono incerti o scarsamente giustificati. (Wichelns, 2015).

Inoltre, in uno studio, Laio et al. (2016) avanzano una critica al concetto di acqua virtuale di Allan, in quanto l’acqua virtuale non è utilizzabile come indicatore dei danni ambientali, perché non valuta la sostenibilità dell’utilizzo della risorsa. Infatti, non è possibile paragonare il prelievo di acqua in due stati con caratteristiche fisiche profondamente diverse e bisogna sottolineare che spesso si tende a prelevare risorse scarse, laddove non c’è disponibilità. Questo significa che il commercio di acqua virtuale potrebbe portare a una maggiore pressione sulle risorse idriche locali e a impatti negativi sull'ecosistema circostante, senza che questi aspetti siano adeguatamente considerati nei calcoli dell'impronta idrica. Laio et al. sollevano anche il problema della mancanza di distinzione tra i diversi metodi di estrazione della risorsa idrica. L'acqua virtuale non fa distinzione tra fonti di acqua sostenibili e non sostenibili, e questo può portare a una valutazione distorta del reale impatto ambientale dell'utilizzo dell'acqua virtuale. Infatti, l’impronta idrica da sola non fornisce informazioni sulla sostenibilità d’estrazione e d’uso dell’acqua, quindi del suo impatto sull’ambiente locale o del grado di scarsità d’acqua nelle regioni di produzione. Altre critiche al concetto di commercio di acqua virtuale riguardano la sua applicabilità in contesti complessi, come quelli caratterizzati da cambiamenti climatici e crescenti pressioni antropiche sulle risorse idriche. In queste situazioni, il commercio di acqua virtuale potrebbe non essere in grado di fornire soluzioni sostenibili, rischiando invece di aumentare le disuguaglianze e i problemi ambientali esistenti (Delpasand et al., 2023). Inoltre, alcuni esperti criticano il concetto di commercio di acqua virtuale per il suo presunto contributo alla privatizzazione delle risorse idriche e alla mercificazione dell'acqua. L'acqua virtuale potrebbe essere considerata come una risorsa commerciabile, il che potrebbe incentivare la privatizzazione delle risorse idriche escludendone le comunità locali dalla gestione e dal controllo.

Nonostante le sfide e le criticità emerse nei dibattiti, il commercio di acqua virtuale può comunque rappresentare uno strumento utile per assegnare un valore adeguato a questa risorsa essenziale. Sebbene vi siano difficoltà nell’integrazione di tale concetto nei bilanci idrici socio-economici, la sua inclusione è fondamentale per una valutazione completa e trasparente delle risorse idriche disponibili. Riconoscere il valore dell’acqua, anche sotto forma virtuale, implica la consapevolezza che le risorse idriche non sono distribuite uniformemente e che il loro sfruttamento ha impatti diretti e indiretti che vanno oltre i confini nazionali. In questo contesto, il commercio di acqua virtuale, pur con le sue sfide, dovrebbe essere considerato parte integrante di una gestione idrica globale più responsabile, che mira non solo a ridurre i consumi, ma a promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse idriche. Integrarlo nei bilanci idrici socio-economici permetterebbe una visione più chiara delle interdipendenze tra paesi, aiutando a orientare politiche che garantiscano una gestione equilibrata e sostenibile delle risorse idriche a livello globale, nonché a fare in modo che il valore dell’acqua non venga sottovalutato, ma adeguatamente riconosciuto e rispettato in tutte le sue forme.

Bibliografia

Allan, T. (2011). Virtual Water: Tackling the Threat to Our Planet’s Most Precious Resource. Bloomsbury Publishing.

Ansink, E. (2010). Refuting two claims about virtual water trade. Ecological Economics, 69(10), 2027–2032.

Ciervo, M. (Luglio 2010). Geopolitica dell’acqua. Carocci.

CORDIS. (2020). Sondare il commercio mondiale dell’acqua virtuale. CORDIS | European Commission. https://cordis.europa.eu/article/id/430198-plumbing-the global-trade-in-virtual-water/it

Delpasand, M., Bozorg-Haddad, O., Goharian, E., & Loáiciga, H. A. (2023). Virtual water trade: Economic development and independence through optimal allocation. Agricultural Water https://doi.org/10.1016/j.agwat.2022.108022 Management, 275, 108022.

Falkenmark, M., & Rockström, J. (2006). The New Blue and Green Water Paradigm: Breaking New Ground for Water Resources Planning and Management. Journal of Water Resources Planning and Management, https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2006)132:3(129)

FAO. (2024). Integrated agriculture water management and One Health. OneHealth. https://www.fao.org/one-health/areas-of-work/water/en

Hoekstra, A. Y., & Mekonnen, M. M. (2012). The water footprint of humanity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(9), 3232–3237. https://doi.org/10.1073/pnas.1109936109

Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. (2015). Global Gray Water Footprint and Water Pollution Levels Related to Anthropogenic Nitrogen Loads to Fresh Water. Environmental Science & https://doi.org/10.1021/acs.est.5b03191 Technology, 49(21), 12860–12868.

Rogers, P. (2003). Effective water governance. Global water partnership.

Schyns, J. F., Hoekstra, A. Y., & Booij, M. J. (2015). Review and classification of indicators of green water availability and scarcity. Hydrology and Earth System Sciences, 19(11), 4581–4608. https://doi.org/10.5194/hess-19-4581-2015

Selvatici, L. (2022, luglio 18). Acqua virtuale e commercio internazionale, Luca Salvatici Menabò di Etica ed Economia. Etica ed Economia. https://eticaeconomia.it/acqua-virtuale-e-commercio-internazionale/

Tamea, S., Laio, F., & Ridolfi, L. (2016). Global effects of local food-production crises: a virtual water perspective. Scientific reports, 6(1), 18803.

UNESCO. (2024). Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2024: L’acqua per la prosperità e la pace. United Nations. https://doi.org/10.18356/9789230002145

Fig. 1 - «Metodo GREN», modello creato dal team A-RESET (GIZ –Tunisia), 2024

Acqua virtuale e mercati globali: una nuova prospettiva sull'equilibrio idrico

Nicole Bernoni - 18 Marzo 2025

Fig. 2 - Acqua virtuale e impronta idrica: definizioni di Hoekstra

Introduzione

Nella seconda metà del Ventesimo secolo si è accentuata l’attenzione per l'importanza dell'acqua non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale, economico e culturale. Si è passati in pochi decenni, da una cultura dell’acqua come risorsa vitale, cioè essenziale e insostituibile, risorsa quasi infinita perché rinnovabile, quindi bene comune di cui la comunità è responsabile nell’interesse generale, ad una cultura dell’acqua come risorsa “preziosa”, di grande valore di uso e di scambio, risorsa prevalentemente economica, quindi bene di cui ci si può appropriare a titolo privato (Ciervo, 2010). Inoltre, l'acqua non è più soltanto una risorsa locale, ma anche globale; le attività umane, in particolare il commercio, influenzano il ciclo idrico ben oltre i confini geografici. Tuttavia, i bilanci idrici socioeconomici tendono a concentrarsi esclusivamente sull’acqua presente in una specifica area geografica, ignorando i flussi che si muovono attraverso il commercio internazionale di beni. Questi ultimi sono prodotti attraverso risorse idriche, che vengono dette “virtuali”, in quanto non più presenti nel prodotto in sé, ma che sono state utilizzate nel processo produttivo. In questo senso, l’acqua valica i confini attraverso l’import e l’export di beni e servizi, un fenomeno noto come commercio di acqua virtuale: ogni Paese quando esporta beni, esporta indirettamente anche l’acqua utilizzata per produrli. Lo stesso vale per l’import (Selvatici, 2022).

Il concetto di acqua virtuale risale ai primi anni ‘90 ed è dovuto al geografo, Tony Allan, il quale per tutta la vita ha cercato di promuovere un approccio il più consapevole possibile alle risorse idriche. «Per produrre una tazza di caffè sono necessari 140 litri di acqua, tra produzione e trasporto», disse rivolgendosi ai suoi studenti della University of London. L’acqua virtuale è il volume di acqua dolce usata per produrre un certo prodotto, cioè la somma dell’acqua che è servita, lungo tutto il percorso produttivo, a produrre un bene alimentare, un bene di consumo o un servizio. Nel contesto del commercio di prodotti alimentari, è l’acqua dolce usata per far crescere le piante che poi verranno utilizzate nei cibi, ma anche utilizzata per nutrire gli animali. Si chiama virtuale perché l’acqua che è effettivamente contenuta in un bene, qualsiasi esso sia, non rappresenta tutta l’acqua che è servita per produrlo. Quindi l’acqua non è più presente nel bene in sé ma lo è in modo virtuale (Allan, 2011).

Ad esempio, l'acqua necessaria per le colture ammonta a 1000 - 3000 m³ per tonnellata di cereali raccolti. In altre parole, ci vogliono da 1-3 tonnellate di acqua per coltivare 1 kg di riso (FAO, 2024), ciò implica che esportare verso un paese tale quantità, si traduce in un equivalente export di acqua. Secondo il Water Footprint Network, nel periodo 1996-2005, il commercio globale di acqua virtuale ha raggiunto una media di 2.320 km³ all'anno. Paesi esportatori netti come il Brasile, gli Stati Uniti e l'Australia trasferiscono grandi quantità di acqua virtuale attraverso prodotti agricoli come mangimi, cereali e soia verso importatori netti come l’Unione Europea, il Giappone e la Cina, che dipendono fortemente da queste risorse. Tale fenomeno ha implicazioni significative per la gestione delle risorse idriche a livello globale, in quanto i paesi con abbondanza di acqua possono alleviare lo stress idrico delle nazioni con scarse risorse idriche attraverso il commercio di acqua virtuale. Dunque, questo approccio suggerisce che per rivedere l'equilibrio idrico mondiale, non si può semplicemente considerare la domanda e l'offerta di acqua come una risorsa fisica, ma bisogna considerare i flussi d’acqua nascosti nel commercio internazionale. Di conseguenza, i paesi che dipendono dall’importazione di beni idro-intensivi diventano vulnerabili alla disponibilità d’acqua nei paesi esportatori, mentre questi ultimi possono sfruttare tale dinamica per rafforzare la propria influenza geopolitica. In questo contesto, le politiche commerciali e ambientali devono necessariamente integrarsi per prevenire squilibri e potenziali tensioni legate all’accesso alle risorse idriche.

Il bilancio idrico socioeconomico: domanda e offerta d’acqua

La comprensione della dinamica di domanda e offerta idrica, ci agevola nel riconoscere il valore economico dell'acqua, sottolineando la sua importanza come risorsa limitata e preziosa. Per soddisfare la crescente domanda idrica ci sono tipicamente due approcci possibili: la “supply-side”, che consiste nel soddisfare la domanda con nuove risorse, o la “demand-side”, ovvero gestire la domanda di consumo per posticipare o evitare la necessità di sviluppare nuove risorse.

Comprendere il bilancio idrico può risultare complesso, poiché le risorse idriche sono varie e talvolta difficili da distinguere. Ad esempio, il team ARESET (Appui aux réformes dans le secteur de l'eau en Tunisie) dell’agenzia di cooperazione e sviluppo tedesca GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), che opera a Tunisi, propone un metodo per semplificare la comprensione dell’equilibrio idrico. Un esempio concreto di questa metodologia è il metodo GREN (Gestion des Ressources en Eau pour les Nuls), una vera e propria bilancia che illustra chiaramente i principali componenti della domanda e dell’offerta di acqua. Questo approccio, che si concentra sulla domanda, mira alla riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione dell’uso delle risorse disponibili.

La domanda di acqua si articola in quattro settori principali. Il primo è l'agricoltura, che utilizza l'acqua per l'irrigazione delle colture. Il secondo settore è rappresentato dalla fornitura di acqua potabile alle famiglie e alle comunità per uso domestico. Il terzo settore riguarda l'industria, dove l'acqua viene impiegata nei processi produttivi, per il raffreddamento e nelle operazioni di pulizia. Infine, il turismo e altri servizi consumano acqua per il funzionamento di strutture alberghiere, attività ricreative e servizi correlati. In termini di consumo globale, si stima che il 70% dell'acqua consumata sulla Terra sia destinato all'uso agricolo, il 20% all'industria e il 10% agli usi domestici.

Questo evidenzia come l'agricoltura rappresenti di gran lunga il settore con il maggiore impatto sulla domanda idrica. Infatti, l'efficienza nell'uso dell'acqua in agricoltura, come accennato, è vitale per garantire la produttività delle colture e la sostenibilità delle risorse idriche.

In ogni modo la domanda d’acqua in futuro sarà soggetta a diversi cambiamenti e dunque vi saranno nuovi fattori che la influenzeranno, ad esempio, si pensi al rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale e alla sua crescente diffusione nel consumo di massa. Un recente studio condotto dall'Università della California ha rivelato che per alimentare intelligenze artificiali come ChatGPT-3, sono necessari circa 500 millilitri d'acqua ogni 10-50 risposte fornite agli utenti. Per il modello successivo, questa quantità è ancora maggiore.

L’offerta idrica, che riguarda la disponibilità di acqua per diversi utilizzi, si basa su diverse fonti principali. Una delle più significative è l’acqua sotterranea, che rappresenta la principale risorsa dolce. Essa si trova nei pori e nelle fessure delle rocce sotterranee, formando falde acquifere che possono essere sfruttate per l’approvvigionamento idrico umano, agricolo e industriale. Sebbene la sua importanza sia spesso sottovalutata, soprattutto per il fatto che non è visibile come i fiumi, i laghi o le dighe, l’acqua sotterranea svolge un ruolo cruciale nell'assicurare la disponibilità idrica durante periodi di siccità o in aree con risorse superficiali limitate o inquinate. La gestione sostenibile di questa risorsa è essenziale per garantire un approvvigionamento continuo e affidabile. Tuttavia, l’estrazione eccessiva può portare al progressivo abbassamento dei livelli delle falde, con conseguenti problemi come il cedimento del terreno e la riduzione della qualità dell’acqua. È dunque fondamentale monitorare e regolare l’uso delle acque sotterranee per preservarle nel lungo periodo.

Un altro componente dell’offerta idrica è il flusso netto d’acqua, che rappresenta l’afflusso d’acqua dai fiumi e dalle acquifere, al netto dei deflussi e dei cambiamenti nelle riserve. Le variazioni interannuali delle riserve si riferiscono alla quantità di acqua immagazzinata in serbatoi naturali come neve, ghiaccio, laghi, acquiferi e umidità del suolo. Un ulteriore elemento importante è il deflusso, che corrisponde alla precipitazione annuale al netto dell’evaporazione. Tuttavia, a causa del riciclo naturale dell’acqua, misurare empiricamente il deflusso è complesso, e viene generalmente stimato attraverso dati climatologici e modelli di simulazione.

Un’altra risorsa dell’offerta idrica è rappresentata dalle acque reflue trattate. Dopo essere state depurate, queste possono essere riutilizzate in ambito agricolo o industriale, contribuendo a ridurre la pressione sulle risorse idriche fresche. Tuttavia, l’utilizzo di acque reflue trattate richiede tecnologie avanzate per garantire che l’acqua sia priva di contaminanti e sicura per l’impiego.

Infine, l’acqua desalinizzata sta assumendo un ruolo sempre più significativo, soprattutto nelle regioni costiere e aride. Questo processo, che rimuove i sali e altri minerali dall’acqua di mare per renderla potabile, è una soluzione sempre più utilizzata per contrastare la scarsità d’acqua. Gli impianti di desalinizzazione, sebbene richiedano investimenti energetici e infrastrutturali significativi, offrono una risorsa sostenibile a lungo termine, trasformando l’acqua salina in una fonte utilizzabile per consumo umano e agricolo. Ad esempio Israele è un caso emblematico di gestione delle risorse idriche. Israele ha sviluppato un modello di gestione basato sull’espansione dell’offerta idrica, investendo massicciamente nella desalinizzazione, tanto da risultare in surplus idrico. Tuttavia, la strategia di espansione dell’offerta idrica attraverso la desalinizzazione è stata recentemente utilizzata come strumento geopolitico: il controllo sulle risorse idriche nei territori palestinesi è una leva strategica per influenzare i rapporti di potere nella regione.

Dunque, l'importanza di un bilancio idrico accurato e strategico non può essere sottovalutata, poiché una gestione inefficace delle risorse idriche può portare a dipendenze critiche, instabilità economica e tensioni geopolitiche. Un bilancio idrico ben calibrato, che integri sia la gestione dell'offerta che il controllo della domanda, è quindi essenziale per garantire un accesso equo e sostenibile all'acqua, prevenendo squilibri che potrebbero sfociare in tensioni regionali o in conflitti

Bilanci idrici nazionali e commercio internazionale: il ruolo dell’acqua virtuale

Il consumo di acqua è cresciuto due volte più velocemente della popolazione nell’ultimo secolo, è dunque necessario alzare lo sguardo al di sopra delle dinamiche stagionali per sottolineare l’importanza della globalizzazione delle risorse idriche attraverso il commercio internazionale, soprattutto nel caso dei prodotti agro-alimentari; come detto, in media l’agricoltura consuma circa il 70% delle risorse idriche globali. Inoltre, questa percentuale non è uniforme all’interno dei diversi continenti, in alcune aree questa arriva al 90%. Ogni anno vengono commercializzati miliardi di prodotti agricoli in tutto il mondo, ciò significa che, sebbene il commercio tra due paesi possa essere equilibrato in termini economici, un paese può effettivamente esportare le proprie acque se vende colture o in generale beni che richiedono un’irrigazione intensa e importa prodotti che non richiedono tale impegno (CORDIS, 2020). Tale flusso è quello che definisce il commercio internazionale di acqua virtuale e rappresenta una metrica idonea ad analizzare aspetti ambientali legati al commercio mondiale di prodotti e alla gestione nazionale ed internazionale d’acqua. Un esempio concreto dell'importanza del commercio di acqua virtuale è la California, uno degli stati americani con maggiore produzione agricola nonostante soffra di ricorrenti siccità. Ogni anno esporta migliaia di tonnellate di mandorle, un prodotto altamente idro-intensivo, contribuendo indirettamente all’esaurimento delle sue risorse idriche locali. D’altro canto, l'Arabia Saudita, paese leader nell’esportazione cerealicola ha ridotto drasticamente la produzione di grano per risparmiare acqua e ora dipende fortemente dalle importazioni di acqua virtuale sotto forma di alimenti. Questo dimostra come i bilanci idrici nazionali possano essere ottimizzati attraverso il commercio internazionale, ma anche come ciò possa generare vulnerabilità strategiche

Infatti, una delle principali sfide da intraprendere nell’ottica della preservazione delle risorse idriche dolci è quella di bilanciare la domanda e l'offerta di acqua attraverso il commercio, garantendo nel contempo la conservazione delle risorse idriche su più livelli, cioè locale, nazionale e internazionale, quindi globale, motivo per cui non è possibile ignorare i flussi idrici provenienti dalle importazioni e dalle esportazioni. In questo senso, comprendere l’export e l’import di acqua virtuale tra paesi e riconsiderarli nel bilancio idrico, ci consente di valutare in quale misura la crescita economica di un paese dipende dall’uso delle risorse idriche.

Ogni volta che pensiamo all’acqua, tendiamo a considerarla come un bene visibile e tangibile, il che è vero, ma parzialmente. La realtà è che gran parte dell'acqua è invisibile ai nostri occhi. Per comprendere appieno l’impatto dell’acqua virtuale, è essenziale un altro concetto: l’impronta idrica. Questa rappresenta la quantità di acqua utilizzata per produrre beni e servizi e può essere misurata per un singolo processo, prodotto, o ancora, per un’intera organizzazione o una regione geografica (Hoekstra & Mekonnen, 2012). Dunque, ogni prodotto ha un’impronta idrica. L’impronta idrica è un indicatore che computa i volumi d'acqua necessari a produrre beni e servizi e considera non solo da dove proviene la risorsa, ma soprattutto classifica l’acqua in modo qualitativo (Mekonnen & Gerbens-Leenes, 2020).

L’acqua viene così classificata e suddivisa in tre macro-componenti, che sono l’acqua blu, verde e grigia, necessarie per la produzione di qualsiasi bene o servizio.

L’acqua presente nei fiumi e nei laghi e in generale l’acqua che può essere prelevata da una falda, o da un corpo idrico costituisce l’acqua blu. L'acqua blu consiste nei corpi d'acqua superficiali e negli acquiferi sotterranei. Pertanto, l'impronta idrica blu tiene conto del consumo di acqua superficiale e sotterranea di un certo bacino.

L'acqua verde è l'acqua piovana contenuta nelle piante e nel suolo come umidità, senza diventare parte di alcun corpo idrico superficiale o sotterraneo (Schyns et al., 2015). Pertanto, l'impronta idrica verde si concentra sull'uso dell'acqua piovana, specificamente sul flusso di evapotraspirazione del suolo utilizzato in agricoltura e nelle produzioni forestali – in questo senso è importante comprendere il valore dell'agricoltura a pioggia in termini di impatto sulle risorse idriche blu. Fino al 2020, i dati relativi al prelievo di acqua in agricoltura non includevano l'uso diretto dell'acqua piovana nell'agricoltura pluviale, sebbene si produca più cibo dall'uso diretto dell'acqua piovana che dall'uso dell'acqua di irrigazione. Tuttavia, computare la quantità di acqua piovana, o più in generale, di acqua verde, non è affatto semplice. Inoltre, l’alterazione deiimodellu di precipitazione e la siccità del terreno hanno reso la questione ancor più ardua, in quanto se il terreno è molto arido, il meccanismo di evapotraspirazione è altresì alterato e gran parte della risorsa idrica risulta sprecata, in quanto mal assorbita dal terreno.

L’acqua grigia è invece una componente di diluizione, più precisamente il valore utile a riportare dell'acqua inquinata ad acqua potabile e rappresenta dunque la quantità di acqua dolce necessaria per diluire il carico di inquinanti. (Mekonnen & Hoekstra, 2015).

Riassumendo, gli usi dell’impronta idrica ed i vantaggi associati all’utilizzo di questa componente sono molteplici, ad esempio l’impronta idrica rappresenta uno strumento per rendere più efficace la gestione delle risorse idriche, potrebbe essere un mezzo per responsabilizzare il consumatore ed altresì può essere uno strumento utile a promuovere l’equità nell’utilizzo delle risorse dal livello locale a quello globale.

La considerazione di queste componenti e la loro integrazione nei bilanci idrici risulterebbe fondamentale, poiché consentirebbe una valutazione più accurata delle risorse disponibili e degli impatti ambientali legati al loro utilizzo. Questo approccio favorirebbe l'adozione di misure efficaci per mitigarne gli effetti, includendo il monitoraggio del prelievo idrico nelle regioni di origine, la valutazione delle sue conseguenze ambientali e la promozione di pratiche agricole sostenibili volte a ridurre l’impronta idrica dei prodotti destinati al commercio (UNESCO, 2024).

Inoltre, il commercio di acqua virtuale riveste una rilevanza strategica non solo sotto il profilo economico, ma soprattutto geopolitico, poiché incide sulla sicurezza alimentare e sulla stabilità socio-economica delle comunità. Infatti, la definizione di metriche adeguate per mitigare gli impatti di questo commercio e garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche richiede un approccio idrostrategico basato sulla cooperazione internazionale. In questo contesto, il coordinamento tra governi, organizzazioni internazionali, settore privato e società civile diventa cruciale per prevenire tensioni legate all’accesso e alla distribuzione dell’acqua. È necessaria una maggiore trasparenza e responsabilità nella governance dell’acqua, insieme al coinvolgimento attivo delle comunità locali nelle decisioni riguardanti l’allocazione e l’utilizzo delle risorse idriche. Solo attraverso un impegno collettivo e una governance integrata sarà possibile bilanciare gli interessi economici e ambientali, garantendo una gestione equa e sostenibile dell’acqua.

Tutto ciò contribuirebbe a definire un valore strategico delle risorse idriche che ne rifletta la reale importanza, promuovendo meccanismi di pricing che ne incentivino l’uso responsabile e riducano il rischio di conflitti idrici su scala globale (Ansink, 2010). Attribuire un prezzo equo alle risorse idriche attraverso i concetti di acqua virtuale e impronta idrica è essenziale per rifletterne il reale valore economico, ambientale e strategico. L’assenza di una tariffazione adeguata ha portato a un consumo inefficiente e spesso eccessivo della risorsa, alimentando sprechi e disuguaglianze nell’accesso. L’acqua, pur essendo una risorsa vitale, è spesso percepita come un bene illimitato o privo di costi, un’illusione amplificata dal fatto che il suo commercio avviene in forma “nascosta” attraverso beni e prodotti esportati e importati.

L’internalizzazione del problema della mancata consapevolezza del valore dell’acqua richiede un cambiamento di prospettiva, in cui il prezzo diventi uno strumento chiaro e universalmente comprensibile per segnalare scarsità e incentivare un uso più efficiente. Un sistema di pricing ben calibrato, basato su criteri di sostenibilità e sulla reale impronta idrica dei beni scambiati, potrebbe indurre produttori e consumatori a scelte più responsabili, premiando pratiche agricole e industriali meno idro-intensive. Inoltre, stabilire un valore economico dell’acqua virtuale aiuterebbe i governi a integrare la gestione idrica nelle politiche commerciali, evitando il depauperamento delle risorse in aree vulnerabili e promuovendo una distribuzione più equa della risorsa su scala globale. La determinazione di un prezzo equo e trasparente favorirebbe anche una maggiore cooperazione internazionale, stimolando accordi tra paesi esportatori e importatori di acqua virtuale e rafforzando la governance globale delle risorse idriche, attualmente eterogenea e frammentata

Conclusioni

L'approccio proposto da Allan per analizzare il flusso di acqua virtuale nel commercio internazionale apre la strada a una prospettiva innovativa nel contesto della gestione delle risorse. Individuando i flussi di acqua virtualmente incorporati nei beni commercializzati, questo concetto mette in luce come certi Stati, carenti di risorse idriche, possano compensare le proprie mancanze attraverso importazioni di prodotti che richiedono una considerevole quantità d'acqua per la loro produzione. Inoltre, questa prospettiva sottolinea l'incongruenza di situazioni in cui Stati fortemente deficitari di acqua esportano prodotti ad alto consumo idrico. Ad esempio, nell’ambito agro alimentare, ne va di conseguenza che preferire cibi meno elaborati, o a km 0, a livello micro, può aiutare a ridurre il consumo di acqua, proprio per la ridotta complessità del processo produttivo, mentre a livello macro, può aiutare gli stati a mantenere il più che delicato equilibrio idrico. Il concetto di commercio di acqua virtuale diventa così uno strumento flessibile e adattabile per gestire in modo più efficiente le variazioni del fabbisogno idrico, senza scatenare le tensioni politiche che spesso accompagnano la distribuzione delle risorse tra Stati che condividono lo stesso bacino idrografico.

Tuttavia, il concetto di commercio di acqua virtuale, introdotto da Allan, ha suscitato un ampio dibattito, con numerose critiche da parte della comunità scientifica e degli attivisti ambientali. Sebbene il commercio di acqua virtuale possa essere utile per valutare l'interdipendenza tra i paesi riguardo alle risorse idriche, non viene spesso adeguatamente considerato l'effettivo utilizzo della risorsa, in particolare da parte di coloro che ne dispongono in abbondanza. In molte regioni dove l'acqua è scarsa, i grandi attori economici tendono a concentrarsi solo sulla domanda crescente di acqua, favorendo un approccio "supply-side" che non affronta le problematiche legate alla sostenibilità delle risorse. Il commercio internazionale, in questo contesto, non considera come queste risorse vengano sfruttate in modo disomogeneo. Lo scopo principale del commercio internazionale e dell’imprenditoria è infatti aumentare il reddito, piuttosto che ridurre la domanda di fattori produttivi scarsi come l’acqua. Di conseguenza, un cambiamento di prospettiva, se non adeguatamente incentivato e sostenuto, potrebbe portare a risultati limitati, soprattutto quando i benefici netti delle politiche ambientali rimangono incerti o scarsamente giustificati. (Wichelns, 2015).

Inoltre, in uno studio, Laio et al. (2016) avanzano una critica al concetto di acqua virtuale di Allan, in quanto l’acqua virtuale non è utilizzabile come indicatore dei danni ambientali, perché non valuta la sostenibilità dell’utilizzo della risorsa. Infatti, non è possibile paragonare il prelievo di acqua in due stati con caratteristiche fisiche profondamente diverse e bisogna sottolineare che spesso si tende a prelevare risorse scarse, laddove non c’è disponibilità. Questo significa che il commercio di acqua virtuale potrebbe portare a una maggiore pressione sulle risorse idriche locali e a impatti negativi sull'ecosistema circostante, senza che questi aspetti siano adeguatamente considerati nei calcoli dell'impronta idrica. Laio et al. sollevano anche il problema della mancanza di distinzione tra i diversi metodi di estrazione della risorsa idrica. L'acqua virtuale non fa distinzione tra fonti di acqua sostenibili e non sostenibili, e questo può portare a una valutazione distorta del reale impatto ambientale dell'utilizzo dell'acqua virtuale. Infatti, l’impronta idrica da sola non fornisce informazioni sulla sostenibilità d’estrazione e d’uso dell’acqua, quindi del suo impatto sull’ambiente locale o del grado di scarsità d’acqua nelle regioni di produzione. Altre critiche al concetto di commercio di acqua virtuale riguardano la sua applicabilità in contesti complessi, come quelli caratterizzati da cambiamenti climatici e crescenti pressioni antropiche sulle risorse idriche. In queste situazioni, il commercio di acqua virtuale potrebbe non essere in grado di fornire soluzioni sostenibili, rischiando invece di aumentare le disuguaglianze e i problemi ambientali esistenti (Delpasand et al., 2023). Inoltre, alcuni esperti criticano il concetto di commercio di acqua virtuale per il suo presunto contributo alla privatizzazione delle risorse idriche e alla mercificazione dell'acqua. L'acqua virtuale potrebbe essere considerata come una risorsa commerciabile, il che potrebbe incentivare la privatizzazione delle risorse idriche escludendone le comunità locali dalla gestione e dal controllo.

Nonostante le sfide e le criticità emerse nei dibattiti, il commercio di acqua virtuale può comunque rappresentare uno strumento utile per assegnare un valore adeguato a questa risorsa essenziale. Sebbene vi siano difficoltà nell’integrazione di tale concetto nei bilanci idrici socio-economici, la sua inclusione è fondamentale per una valutazione completa e trasparente delle risorse idriche disponibili. Riconoscere il valore dell’acqua, anche sotto forma virtuale, implica la consapevolezza che le risorse idriche non sono distribuite uniformemente e che il loro sfruttamento ha impatti diretti e indiretti che vanno oltre i confini nazionali. In questo contesto, il commercio di acqua virtuale, pur con le sue sfide, dovrebbe essere considerato parte integrante di una gestione idrica globale più responsabile, che mira non solo a ridurre i consumi, ma a promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse idriche. Integrarlo nei bilanci idrici socio-economici permetterebbe una visione più chiara delle interdipendenze tra paesi, aiutando a orientare politiche che garantiscano una gestione equilibrata e sostenibile delle risorse idriche a livello globale, nonché a fare in modo che il valore dell’acqua non venga sottovalutato, ma adeguatamente riconosciuto e rispettato in tutte le sue forme.

Bibliografia

Allan, T. (2011). Virtual Water: Tackling the Threat to Our Planet’s Most Precious Resource. Bloomsbury Publishing.

Ansink, E. (2010). Refuting two claims about virtual water trade. Ecological Economics, 69(10), 2027–2032.

Ciervo, M. (Luglio 2010). Geopolitica dell’acqua. Carocci.

CORDIS. (2020). Sondare il commercio mondiale dell’acqua virtuale. CORDIS | European Commission. https://cordis.europa.eu/article/id/430198-plumbing-the global-trade-in-virtual-water/it

Delpasand, M., Bozorg-Haddad, O., Goharian, E., & Loáiciga, H. A. (2023). Virtual water trade: Economic development and independence through optimal allocation. Agricultural Water https://doi.org/10.1016/j.agwat.2022.108022 Management, 275, 108022.

Falkenmark, M., & Rockström, J. (2006). The New Blue and Green Water Paradigm: Breaking New Ground for Water Resources Planning and Management. Journal of Water Resources Planning and Management, https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2006)132:3(129)

FAO. (2024). Integrated agriculture water management and One Health. OneHealth. https://www.fao.org/one-health/areas-of-work/water/en

Hoekstra, A. Y., & Mekonnen, M. M. (2012). The water footprint of humanity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(9), 3232–3237. https://doi.org/10.1073/pnas.1109936109

Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. (2015). Global Gray Water Footprint and Water Pollution Levels Related to Anthropogenic Nitrogen Loads to Fresh Water. Environmental Science & https://doi.org/10.1021/acs.est.5b03191 Technology, 49(21), 12860–12868.

Rogers, P. (2003). Effective water governance. Global water partnership.

Schyns, J. F., Hoekstra, A. Y., & Booij, M. J. (2015). Review and classification of indicators of green water availability and scarcity. Hydrology and Earth System Sciences, 19(11), 4581–4608. https://doi.org/10.5194/hess-19-4581-2015

Selvatici, L. (2022, luglio 18). Acqua virtuale e commercio internazionale, Luca Salvatici Menabò di Etica ed Economia. Etica ed Economia. https://eticaeconomia.it/acqua-virtuale-e-commercio-internazionale/

Tamea, S., Laio, F., & Ridolfi, L. (2016). Global effects of local food-production crises: a virtual water perspective. Scientific reports, 6(1), 18803.

UNESCO. (2024). Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2024: L’acqua per la prosperità e la pace. United Nations. https://doi.org/10.18356/9789230002145

Fig. 1 - «Metodo GREN», modello creato dal team A-RESET (GIZ –Tunisia), 2024

Acqua virtuale e mercati globali: una nuova prospettiva sull'equilibrio idrico

Nicole Bernoni - 18 Marzo 2025